La terapia de ventosas (cupping) ha pasado de las salas de medicina tradicional a los vestuarios de alto rendimiento, con atletas que la emplean para aliviar la carga muscular, mejorar la movilidad y “sentirse” más recuperados tras sesiones exigentes. La técnica consiste en aplicar copas que generan succión sobre la piel —ya sea de forma estática o deslizándolas— dejando a menudo marcas circulares temporales. Su atractivo en deporte es claro: una intervención breve, generalmente bien tolerada, que muchos comparan con un masaje suave en términos de relajación y alivio de la rigidez.

Algunos estudios reportan mejoras a corto plazo en dolor y rango de movimiento, mientras que no existen evidencias significativas de los efectos sobre el rendimiento inmediato. La dosis (presión y tiempo) pueden marcar la diferencia por lo que deben ajustarse a la persona y al objetivo. Usada con criterio —respetando contraindicaciones cutáneas o circulatorias— las ventosas pueden integrarse en un protocolo de recuperación moderno que priorice seguridad, monitorización y resultados funcionales reales.

Historia y evolución de las ventosas en Asia Oriental

La terapia de ventosas —拔罐 baguan en chino, en japones se conoce como kyukaku— tiene antecedentes muy antiguos en Asia Oriental. Entre los hallazgos de Mawangdui en China (s. II a. C.) figura el Wu Shi Er Bing Fang (“Recetas para 52 enfermedades”), donde la historiografía de la Medicina China sitúa referencias a métodos de succión con cuernos (角法, jiaofa), considerados el antecesor directo de las ventosas. Aun así, esos apuntes son fragmentarios y convivían con otras técnicas como la sangría o la cauterización, propias de una medicina aún empírica y ecléctica.

La sistematización llega siglos después, en la Antigüedad tardía. Ge Hong (283–343 d. C.), en su Zhouhou Beiji Fang (“Manual de recetas de emergencia”), describe con mayor precisión el empleo de succión con cuernos para extraer fluidos nocivos y tratar ciertas afecciones. Ese paso —de práctica dispersa a descripción técnica y utilitaria— es clave: fija indicaciones, procedimientos y materiales, y abre la puerta a un uso más estandarizado dentro del corpus médico chino1.

Durante la China imperial, especialmente en Ming, las ventosas se integran en compendios influyentes como el Bencao Gangmu (1596) y el Zhenjiu Dacheng (ca. 1601). En esta etapa se diversifican materiales (bambú, cerámica, más tarde vidrio) y métodos (ventosa estática, móvil, con calor), y se articulan mejor sus relaciones con otras terapias —acupuntura, moxibustión, masaje— dentro de un marco teórico que combinaba circulación de qi, sangre y humores.

Ya en la era moderna, con la institucionalización de la Medicina Tradicional China en hospitales y universidades, la técnica se actualiza, se instrumentaliza (bombas manuales, manómetros) y se somete a observación clínica. Revisiones del siglo XX y XXI recogen su empleo en dolor y rehabilitación, mientras que su proyección global —y su salto a la cultura deportiva— se multiplica en las últimas décadas, cuando atletas de élite la adoptan como herramienta de recuperación. Hoy conviven tradición, práctica clínica y evidencia científica. Es especialmente valorada por los deportistas, quienes destacan la buena sensación posterior y los resultados favorables en los procesos de recuperación.

Uso actual en los deportes de contacto como la UFC

La terapia de ventosas se ha vuelto una imagen familiar en la UFC: redondeles morados en la espalda o los hombros de los peleadores durante la semana de pelea. La lógica detrás de su uso es sencilla: una sesión rápida que, según quienes la emplean, ayuda a “descomprimir” el tejido, aliviar la rigidez, mejorar la sensación de recuperación y ganar movilidad tras cargas de sparring, grappling y acondicionamiento. En la práctica, predominan dos variantes: la ventosa seca (copas fijas que sí dejan marca) y la móvil (deslizamiento con aceite, que normalmente no marca).

[El mítico peleador irlandés de UFC Conor McGregor con marcas del uso de ventosas]

Existen estudios que avalan la evidencia científica sobre las mejoras objetivas en la recuperación de los deportistas. Muchos atletas reportan menos dolor y una recuperación “más ligera”, existiendo también una mejora en la percepción de la recuperación, la relajación y el manejo de la sobrecarga entre sesiones. Por eso, en los equipos de alto rendimiento la cupping se usa como complemento de los pilares básicos dentro de los protocolos de recuperación.

[El boxeador británico Anthony Joshua en terapia de ventosas]

Además de su rapidez y baja invasividad, otro motivo de su popularidad es práctico: es menos dolorosa que un masaje profundo cuando hay dolor post-esfuerzo (DOMS) y puede enfocarse en grupos clave para MMA (trapecios, dorsales, lumbares, hombros, caderas y muslos). Con una dosificación prudente y respetando contraindicaciones cutáneas o circulatorias, las ventosas encajan como una herramienta más en la caja de recursos para llegar al octágono con mejores sensaciones.

Tipos de ventosas

Se emplean diferentes tipos de materiales en la fabricación de las ventosas. También existen diferentes tipos de mecanismos para provocar el efecto de succión.

En materiales, las ventosas de cristal son rígidas, estables y transparentes, lo que facilita ver la piel y controlar la respuesta; soportan bien altas temperaturas (útiles con fuego) y se desinfectan con facilidad (incluso en autoclave, según el fabricante), pero se rompen si caen. Las de plástico (con válvula) son ligeras, económicas y permiten controlar la succión con bomba; son las más usadas en clínica por su rapidez y precisión, aunque se rayan con el tiempo y algunas no admiten esterilización a alta temperatura. Las de goma/silicona son blandas y versátiles: se “pellizcan” para generar succión sin válvula ni fuego, ideales para ventosa móvil (deslizante) porque se adaptan al contorno y marcan menos; a cambio, su presión es menos uniforme y cuesta lograr succión fuerte para trabajo profundo.

[Tipos de Ventosas: Izquierda de bambú, centro de cristal y derecha ventosas con bomba de succión]

Las de bambú son tradicionales, livianas y cálidas al tacto, pero porosas (más difíciles de higienizar a nivel hospitalario) y suelen usarse con fuego; hoy se reservan a contextos muy tradicionales. Las cerámicas son pesadas y estables, agradables para maniobras puntuales pero menos prácticas en grandes superficies y más frágiles ante golpes térmicos. Las metálicas (acero) son muy durables y fáciles de esterilizar; su peso puede ser una ventaja para fijación en zonas “rebeldes”, aunque la opacidad impide ver la piel y su sensación es menos “amigable” para ventosa móvil.

Por sistema, la ventosa con fuego (火罐) usa una llama breve dentro de la copa para consumir oxígeno y crear vacío al contacto con la piel. Ventajas: vacío suave y progresivo, sensación cálida y buena adherencia con cristal/bambú; inconvenientes: requiere destreza y protocolos de seguridad(riesgo de quemaduras/aceites inflamables), menor control numérico de la presión y no es ideal en espacios pequeños o con material sensible. En deporte se valora por su confort, pero se evita en entornos donde la seguridad e higiene estandarizada son prioridad absoluta.

La bomba de succión (manual o con manómetro) conecta a copas de plástico (o cristal con adaptador) permite dosificar la presión (p. ej., –200 a –300 mmHg) y repetir ciclos rápidos en múltiples puntos. Es muy habitual en fisioterapia deportiva por velocidad, control y reproducibilidad; combina bien con protocolos que diferencian tejido superficial (menos presión/menos tiempo) y profundo (más presión/más tiempo). Con silicona no se usa bomba (se comprime la copa), lo que la hace práctica para deslizamientos y zonas curvas. En todos los casos: elegir material y sistema según objetivo (profundo vs. fascia), tolerancia del deportista, y requisitos de higiene/esterilización, evitando fuego donde no haya condiciones de seguridad y descartando materiales porosos si se necesitan circuitos de esterilización estrictos.

Métodos de uso de la terapia de ventosas para recuperación muscular

Existen tres métodos ortodoxos cuando se aplica ventosas unicamente. Estos varían de acuerdo al tiempo que permanece la copa o ventosa en contacto con la piel.

Ventosa retenida (retained cupping / ventosa estática) : Se colocan copas con una succión estable y se dejan “puestas” sin moverlas durante 5–10 minutos (atletas muy tolerantes, hasta 12). Es la técnica más útil para tejidos profundos y puntos gatillo: paravertebrales, glúteos, cuádriceps o isquios.

- Ajusta la intensidad para que la molestia no pase de 4/10.

- Si el tejido es muy sensible, empieza con 2–3 minutos y sube gradualmente.

- Deja marcas visibles (hematomas superficiales) y por eso conviene espaciar sesiones en la misma zona y evitar prominencias óseas, varices, heridas o áreas con alteración de la sensibilidad.

- Tras retirar, realiza movilidad o estiramientos suaves para aprovechar la hiperemia.

Ventosa momentánea (momentary cupping / ventosa rápida): Consiste en colocar y retirar la copa en ráfagas cortas y repetidas sobre una zona: ciclos de 5–30 segundos por punto, 3–6 repeticiones totales. Busca estimular la circulación superficial y modular la sensibilidad sin “cargar” el tejido.

- Suele marcar poco y resulta útil en trapecios, cuello o zonas dolorosas donde la estática molesta.

- Es una opción práctica en semanas competitivas o piel reactiva; aun así, monitoriza la respuesta cutánea y reduce presión/duración si hay pinchazos, dolor agudo o petequias excesivas.

- Puede combinarse con 1–2 minutos finales de estiramiento activo del músculo trabajado.

Ventosa móvil (moving cup / ventosa deslizante): Se aplica una succión moderada y se desliza la copa con aceite siguiendo el sentido de las fibras o distal→proximal, como un “masaje con ventosa”. Suele emplearse 3–5 minutos por segmento (hasta 8 en regiones grandes como dorsales, lumbares o cuádriceps).

- Se utiliza principalmente para trabajar fascia y bandas tensas amplias, favoreciendo drenaje y sensación de alivio con menor probabilidad de marcas.

- Mantén la copa bien sellada, evita pliegues cutáneos y reengrasa si notas fricción.

- Si aparece dolor punzante, baja la succión o acorta la pasada.

- Finaliza con unas pasadas manuales suaves y movilidad para consolidar el efecto.

Pautas de aplicación

En Medicina China la terapia de ventosas tiene un rango de aplicaciones muy amplio, mostrándose útil no solo en problemas musculares. La terapia se concibe como una técnica para “mover Qi y Xue (sangre)”, dispersar Viento-Frío-Humedad, desobstruir meridianos y modular la respuesta dolorosa. Por eso su uso va mucho más allá del músculo cargado. Tradicionalmente se aplica en cuadros respiratorios (resfriados iniciales, tos con flema, opresión torácica), colocando ventosas en la parte alta de la espalda y puntos Shu dorsales del Pulmón para “liberar la superficie” y favorecer el drenaje. En fases muy tempranas de un resfriado, algunas escuelas usan ventosa rápida (colocar-retirar) para intentar cortar el avance del Viento-Frío.

También se emplea en dolor visceral funcional y digestivo (distensión abdominal, digestiones pesadas, estreñimiento por estasis), con ventosa móvil suave en abdomen y flancos para “mover” estancamientos. En el ámbito ginecológico, se utiliza para dismenorrea y congestión pélvica asociada a frío/estasis según la Medicina China: se aplican copas templadas en zona lumbar baja y sacro para calentar, activar la circulación y aliviar la sensación de tirantez. En cefaleas tensionales y migrañas con componente cervical, las ventosas en trapecios y suboccipitales buscan relajar fascia y disminuir la irritabilidad de la musculatura accesoria que exacerba el dolor.

Existen variantes con objetivos distintos: la ventosa momentánea (ráfagas cortas) para estimular circulación superficial sin “cargar” tejidos; la ventosa móvil para trabajar fascias y bandas tensas amplias; y, en contextos muy tradicionales y con profesionales cualificados, la ventosa con sangría(wet cupping) para “calor-toxicidad” o estasis pronunciada —esta última requiere criterio clínico, esterilidad y selección estricta de pacientes—. En la práctica moderna, las ventosas suelen complementar acupuntura, fitoterapia y pautas de estilo de vida (sueño, movimiento, alimentación).

Efectos adversos y contraindicaciones

La terapia de ventosas es, en general, segura cuando la realiza personal entrenado y se selecciona bien al paciente; no obstante, exige buenas prácticas —higiene, esterilidad cuando corresponda, dosificación adecuada de succión y tiempo, y registro de la tolerancia— y el respeto estricto de las contraindicaciones. A a continuación se presentan las contraindicaciones —absolutas, relativas y de precaución— y los posibles efectos adversos2, que suelen ser infrecuentes y, en gran medida, evitables con una técnica correcta y monitorización adecuada.

Contraindicaciones

Absolutas: cáncer activo, fallo orgánico descompensado (cardiaco, renal, hepático), portadores de marcapasos, trastornos hemorrágicos (p. ej., hemofilia), infección cutánea activa (celulitis3, erisipela, absceso), bulto no diagnosticado o sospechoso, úlcera cutánea, tromboflebitis, trombosis venosa profunda, síndrome de cola de caballo, ictus inestable o en evolución, zona de fractura, sospecha de osteomielitis o artritis séptica, asma potencialmente mortal, quimioterapia en curso.

Relativas: infección aguda, enfermedad crónica grave (p. ej., cardiopatía significativa), embarazo, puerperio, tratamiento anticoagulante, menstruación, sesión reciente de ventosa húmeda, donación de sangre reciente, urgencias médicas.

Precaución: psoriasis activa, tendencia a queloides/cicatrices queloides, niños, tratamiento antiagregante (p. ej., AAS, clopidogrel), enfermedad vascular periférica/insuficiencia venosa, anemia.

Efectos adversos

Directos: formación de cicatriz, quemadura, formación de ampollas (bullas), absceso e infección cutánea, prurito, anemia (solo en caso de ventosa con sangrado), paniculitis.

Indirectos4: cefalea, mareo, reacción vasovagal/síncope, fenómeno de Koebner, náusea, insomnio, cansancio/fatiga.

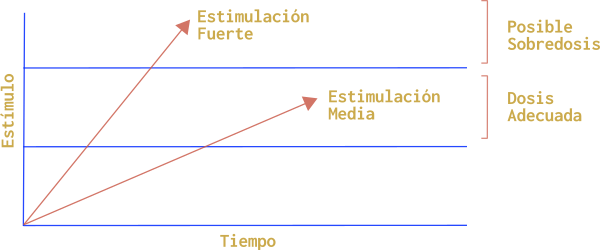

Los efectos directos son por lo general fruto de una mala aplicación y los efectos indirectos son debidos en gran medida a una cantidad inadecuada de estimulo aplicado.

[Gráfico de tipos de estímulo y respuesta5]

Ajuste de la dosis en terapia general

Fuera del ámbito deportivo, en pacientes con patologías —crónicas o agudas— la “cantidad de estímulo” de las ventosas debe dosificarse con rigor: empezar bajo y progresar despacio —copas pequeñas, succión moderada, tiempos que pueden ser incluso de apenas unos segundos por zona, intervalos ≥48–72 h— y ajustar según edad, fragilidad cutánea —corticoides, desnutrición—, coagulopatías/anticoagulantes, diabetes o neuropatías —sensibilidad alterada— venosa/varices, inmunodepresión y estado general. El estímulo no es solo presión y tiempo: también el térmico —ventosa con fuego— área tratada y la técnica —estática vs. móvil vs. momentánea—; en cuadros vasculares o piel fina prioriza móvil/momentánea con succiones suaves y evita zonas óseas, heridas, varices y áreas con déficit sensitivo.

En un abordaje desde la Medicina China, lo primero es precisar la intención terapéutica: tonificar/suplementar (补, bu) o dispersar (泻, xie).

- Se tonifica ante patrones de deficiencia (Qi, Xue/sangre, Yang), con frío, astenia o tejido “vacío”: estímulo suave, localizado y cálido —pocas copas, succión baja-moderada, menor tiempo por punto, preferentemente ventosa retenida (o con fuego suave) y descansos amplios para no agotar al paciente—.

- Se dispersa en patrones de exceso/estasis (estancamiento de Qi/Xue, Viento-Frío-Humedad, calor local, rigidez): cobertura mayor, succión más firme, más tiempo en puntos clave y apoyo con ventosa móvil o momentánea; en manos expertas, puede considerarse wet cupping para estasis marcadas. En la práctica, esta elección define parámetros concretos (número de copas, presión, tiempo, técnica y temperatura) y se reajusta según la tolerancia y la evolución del cuadro, integrándose siempre con diagnóstico y precauciones de seguridad.

Las siguientes recomendaciones provienen de Akinobu Meguro, pensadas principalmente para su enfoque de tratamiento de cuerpo completo o tratamiento raíz6, pero nos permiten hacernos una idea de que se deben aplicar estímulos mucho más contenidos en pacientes con patologías, que los que se emplean dentro del ámbito deportivo y la recuperación muscular:

Método de Suplementación para Pacientes con Deficiencia:

| Método | Dosis más baja | Dosis baja | Dosis media |

|---|---|---|---|

| Ventosaterapia con fuego (40cm Hg) | 5 segundos | 5 segundos | 5 segundos |

| Ventosaterapia manual (50cm Hg) | 20 segundos | 20 segundos | 10 segundos |

| Ventosaterapia eléctrica (60cm Hg) | 3 segundos | 10 segundos | 20 segundos |

Método de Dispersión para Pacientes con Exceso:

| Método | Dosis más baja | Dosis baja | Dosis media |

|---|---|---|---|

| Ventosaterapia con fuego (40cm Hg) | 1 minuto | 1 minuto | 30 segundos |

| Ventosaterapia manual (50cm Hg) | 2 minutos | 2 minutos | 1 minuto |

| Ventosaterapia eléctrica (60cm Hg) | 3 minutos | 3 minutos | 90 segundos |

Otras formas de uso de las ventosas

Además del cupping “clásico”, existen variantes combinadas que amplían su alcance terapéutico modulando el estímulo mecánico, térmico y químico. Entre ellas destacan la ventosa con sangría(wet cupping), la combinación con moxa (calor), el apoyo con preparados herbales tópicos y el needle cupping (ventosas junto a acupuntura). Todas buscan potenciar el alivio del dolor, “mover” estasis y acelerar la recuperación; sin embargo, aumentan las exigencias de seguridad y deben realizarse por profesionales formados, con asepsia, control de dosis/tiempos y respeto estricto de contraindicaciones. A continuación se describen sus indicaciones, procedimiento y precauciones clave.

La ventosa con sangría (wet cupping) añade una microincisión estéril (lanceta) bajo la copa para extraer una pequeña cantidad de sangre. En Medicina China se reserva a patrones de estasis/“calor” muy localizados (dolor fijo, nódulos) y se realiza siempre con asepsia estricta, control del volumen y registro del paciente. Requiere formación específica y selección cuidadosa: se evita en anticoagulación, trastornos de la coagulación, anemia, embarazo, infecciones cutáneas o zonas de riesgo vascular. Tras la extracción, se retira la copa, se limpia, se desinfecta y se cubre; el objetivo es descargar presión tisular y “mover Xue”, no “sacar mucha sangre”.

Combinadas con moxa (calor terapéutico), las ventosas se usan para cuadros de frío/humedad: se calienta primero la zona (2–3 min con puro de moxa a distancia segura) y luego se coloca una ventosa retenida con succión moderada, o se hace ventosa móvil para fascia. Hay variantes tradicionales (p. ej., moxa sobre una rodaja de jengibre o sal en ombligo). Con hierbas, la combinación más usada es tópica: linimentos o ungüentos (calentadores o analgésicos) antes/después para potenciar efecto y facilitar el deslizamiento; evita sustancias irritantes en piel sensible y realiza “prueba de parche” cuando uses fórmulas nuevas.

Con acupuntura, puede hacerse needle cupping: se insertan agujas en puntos concretos y se coloca una copa alrededor o encima para sumar tracción negativa y analgesia local. Útil en paravertebrales, glúteos o infraespinoso, exige técnica cuidada: agujas estables (no muy superficiales), succión moderada para no doblarlas ni provocar dolor punzante, tiempos breves y retirada en orden. En todos los casos, en la combinación con moxa/hierbas/acupuntura modula la dosis total de estímulo: cuanto más técnicas sumes, más conservador debe ser el tiempo y la presión de cada una, monitorizando la respuesta cutánea y sistémica del paciente.

Sobre el autor:

David Quiroga

Estudio, experimento y escribo, intentando siempre seguir este orden. Explorador del equilibrio entre nuestras diferentes manifestaciones —física, energética y espiritual— en la aparente individualidad, formando parte de un todo. Practicante de Medicina China, Shiatsu, meditación y otras artes —marciales y no marciales— encuentro en la naturaleza y la montaña mi refugio e inspiración.